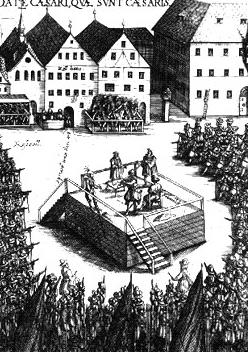

Die Meute hat sich auf dem Roßmarkt versammelt, um dem Ende von Vinzenz Fettmilch beizuwohnen, um Zeuge seiner Hinrichtung zu sein. Lange genug hat es gedauert, bis es soweit gekommen ist und ihm und seinen Kumpanen überhaupt erst der Prozess gemacht wurde, wer erhebt schließlich schon das Wort gegen einen der einflussreichsten Männer der Stadt?  Dazu gehört nicht nur eine Anklage, sondern auch Mut, denn einflussreiche Männer stehen selten alleine da, sondern können sich auf eine Anhängerschaft verlassen, die dem Einzelnen das Leben schwer machen kann, doch dieser Einzelne, der bereit war dieses Risiko auf sich zu nehmen war schließlich gefunden. Sein Mut wurde belohnt, indem am heutigen Tag auf dem Roßmarkt in Frankfurt zu Ende geführt wird, was bereits im Herbst 1614 eingeleitet wurde.

Dazu gehört nicht nur eine Anklage, sondern auch Mut, denn einflussreiche Männer stehen selten alleine da, sondern können sich auf eine Anhängerschaft verlassen, die dem Einzelnen das Leben schwer machen kann, doch dieser Einzelne, der bereit war dieses Risiko auf sich zu nehmen war schließlich gefunden. Sein Mut wurde belohnt, indem am heutigen Tag auf dem Roßmarkt in Frankfurt zu Ende geführt wird, was bereits im Herbst 1614 eingeleitet wurde.

Nun wird wieder Ruhe in unsere Stadt einkehren, Kaiser Matthias wird zufrieden sein, diesen Unruhepunkt im Heiligen Römischen Reich beseitigt zu wissen und seine Aufmerksamkeit fortan wieder wichtigeren Dingen zuwenden zu können.

Dieses Urteil wird auch zukünftigen Unruhestiftern eine Lehre sein, denn wer sich der Majestätsverbrechen schuldig macht, wie es Fettmilch und seine Kompagnons getan haben, der wird dies bitter bereuen, da er mit dem Leben dafür büßen muss.

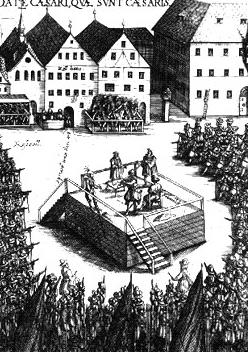

Der Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch und sieben seiner Gefährten wurden am 28. Februar des Jahres 1616 auf dem Roßmarkt der Stadt Frankfurt am Main hingerichtet, nachdem ihnen allen zunächst der Schwurfinger abgeschlagen worden war.

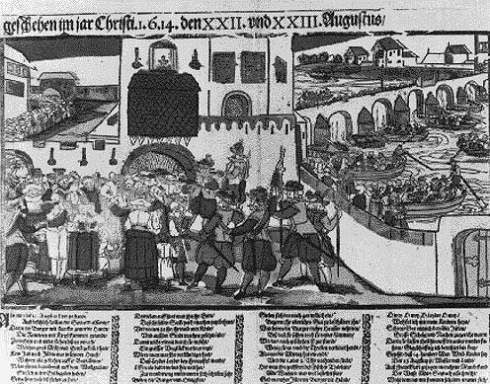

Ausgelöst worden war diese Situation durch den so genannten Fettmilch-Aufstand des Jahres 1614, während dem der Anführer der Frankfurter Zunftmeister Vinzenz Fettmilch die Stadttore besetzten und den Rat der Stadt auflösen ließ. In der Folge ließ Kaiser Matthias jedem Frankfurter die Reichsacht androhen, der sich nicht bereit erklärte, sich ihm durch einen Eid zu unterwerfen. Die Beteiligten des Aufstandes, die bisher davon ausgegangen waren, den Kaiser auf ihrer Seite zu haben, zogen am 22. August 1614 durch die Stadt und stürmten schließlich die Judengasse, das jüdische Ghetto der Stadt. Nachdem zahlreiche Juden aus Furcht vor den Eindringlingen geflohen waren, kam es zu Plünderungen und Verwüstungen in der Frankfurter Judengasse. Erst durch das Einschreiten der Bürgerwehr konnten die Unruhen am späten Abend eingedämmt werden. Am nächsten Tag erzwang Fettmilch die Vertreibung aller Juden aus der Stadt.

Dieser Schritt ließ das Ansehen Fettmilchs und die Zahl seiner Anhänger rasch sinken.

Am 28. September des Jahres 1614 wurde über Fettmilch und zahlreiche seiner Anhänger die Reichsacht verhängt, da sie als Anführer des so genannten Fettmilch-Aufstandes ausgemacht worden waren. Allerdings fasste erst Ende November 1614 ein Schöffe der Stadt Frankfurt den Mut und verhaftete den bis dahin mächtigsten Mann der Stadt am Main.

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Anstifter des Aufstandes zog sich über ein Jahr hin. Die Beschuldigten wurden schließlich nicht wegen der Ausschreitungen, die sich gegen die jüdischen Einwohner der Stadt gerichtet hatten, sondern wegen Majestätsverbrechen angeklagt, da sie Befehle des Kaisers ignoriert hatten.

Ausgelöst worden war der Konflikt durch die Misswirtschaft des Frankfurter Rates und die nach mehr Einfluss strebenden Zünfte, deren politisches Programm von Beginn an von Ressentiments gegenüber den Juden geprägt war.

Erste Unruhen entstanden am 9. Juli 1612 anlässlich der Wahl von Kaiser Matthias. Zu diesem Anlass wäre es üblich gewesen, dass der Rat die Privilegien der Stadt öffentlich verlesen hätte, da sich der Rat diesem Brauch verweigerte, kamen Gerüchte auf, die besagten, der Rat wolle diese Privilegien einschränken oder gar abschaffen. Parallel dazu kam es zu Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung der Zünfte am Rat, der bisher von den Patriziern dominiert wurde. Gleichzeitig kamen andere Forderungen verschiedener Gruppierungen auf, die die Situation verschärften.

Im Streit um die Verlesung der Privilegien wandten sich die Zünfte, zu deren Anführer Vinzenz Fettmilch geworden war, an Kaiser Matthias, der sich anlässlich seiner Krönung in der Stadt befand. Dieser weigerte sich zunächst, sich in die innerstädtischen Angelegenheiten einzumischen, setze aber schließlich eine Schlichtungskommission ein, um die bestehenden Probleme aus der Welt zu schaffen.

In der Folge wurde eine neue Stadtverfassung geschaffen, die u.a. vorsah, dass ein Ausschuss der Zünfte die Rechnungsbücher der Stadt prüfen sollte. Anlässlich der ersten Prüfung der Bücher stellte sich 1613 heraus, dass die Stadt Frankfurt hoch verschuldet war, was vornehmlich auf Veruntreuung und Misswirtschaft der Gelder durch den Rat zurückzuführen war. Zudem fiel auf, dass die Schutzgelder, die die Juden an die Stadt zahlen mussten, nicht in die Stadtkasse geflossen, sondern unter den Ratsmitgliedern verteilt worden waren. Dies führte zu Gerüchten, dass die jüdische Bevölkerung gemeinsame Sache mit den Patriziern machen würde.

In den Unterlagen des Rates fand sich auch eine Urkunde Kaiser Karl IV. In der er im Jahr 1349 seine Herrschaftsrechte über die Juden an die Stadt Frankfurt abgetreten hatte. In dieser Urkunde fand sich die Aussage, dass der Kaiser die Stadt nicht verantwortlich machen würde, sollte einem jüdischen Einwohner ein Unrecht widerfahren sollte (z.B. Totschlag). Diese verhängnisvolle Aussage wurde von einigen Einwohnern als Legitimation für Ausschreitungen gegen Juden bewertet.

Als der Rat keine Belege für den Verbleib der fehlende Summe in der Stadtkasse bringen konnte, kam es zum so genannten Fettmilch-Aufstand.

Dazu gehört nicht nur eine Anklage, sondern auch Mut, denn einflussreiche Männer stehen selten alleine da, sondern können sich auf eine Anhängerschaft verlassen, die dem Einzelnen das Leben schwer machen kann, doch dieser Einzelne, der bereit war dieses Risiko auf sich zu nehmen war schließlich gefunden. Sein Mut wurde belohnt, indem am heutigen Tag auf dem Roßmarkt in Frankfurt zu Ende geführt wird, was bereits im Herbst 1614 eingeleitet wurde.

Dazu gehört nicht nur eine Anklage, sondern auch Mut, denn einflussreiche Männer stehen selten alleine da, sondern können sich auf eine Anhängerschaft verlassen, die dem Einzelnen das Leben schwer machen kann, doch dieser Einzelne, der bereit war dieses Risiko auf sich zu nehmen war schließlich gefunden. Sein Mut wurde belohnt, indem am heutigen Tag auf dem Roßmarkt in Frankfurt zu Ende geführt wird, was bereits im Herbst 1614 eingeleitet wurde.