Otto von Bismarck: Schulaufsichtsgesetz (11. März 1872)

11. März 2008Otto von Bismarck über den Sinn des Kulturkampfs in einer Rede vor dem preußischen Herrenhaus am

10. März 1873:

„Die Frage, in der wir uns befinden, wird meines Erachtens gefälscht, und das Licht, in dem wir sie betrachten, ist ein falsches, wenn man sie als eine konfessionelle, kirchliche betrachtet.

„Die Frage, in der wir uns befinden, wird meines Erachtens gefälscht, und das Licht, in dem wir sie betrachten, ist ein falsches, wenn man sie als eine konfessionelle, kirchliche betrachtet.

Es ist wesentlich eine politische; es handelt sich nicht um den Kampf, wie unsern katholischen Mitbürgern eingeredet wird, einer evangelischen Dynastie gegen die katholische Kirche, es handelt sich nicht um den Kampf zwischen Glauben und Unglauben, es handelt sich um den uralten Machtstreit, der so alt ist wie das Menschengeschlecht, um den Machtstreit zwischen Königtum und Priestertum, den Machtstreit, der viel älter ist als die Erscheinung unseres Erlösers in dieser Welt, den Machtstreit, in dem Agamemnon in Aulis mit seinen Sehern lag, der ihm dort die Tochter kostete und die Griechen am Auslaufen verhinderte, den Machtstreit, der die deutsche Geschichte des Mittelalters bis zur Zersetzung des Deutschen Reiches erfüllt hat unter dem Namen der Kämpfe der Päpste mit den Kaisern, der im Mittelalter seinen Abschluß damit fand, daß der letzte Vertreter des erlauchten

schwäbischen Kaiserstammes unter dem Beil eines französischen Eroberers auf dem Schafott starb und dass dieser französische Eroberer im Bündnis mit dem damaligen Papste stand.

Dieser Machtstreit unterliegt denselben Bedingungen wie jeder andere politische Kampf, und es ist eine Verschiebung der Frage, die auf den Eindruck auf urteilslose Leute berechnet ist, wenn man sie darstellt, als ob es sich um Bedrückung der Kirche handelte. Es handelt sich um Verteidigung des Staates, es handelt sich um Abgrenzung, wie weit die Priesterherrschaft und wie weit die Königsherrschaft gehen soll, und diese Abgrenzung muss so gefunden werden, dass der Staat seinerseits dabei bestehen kann. Denn in dem Reiche dieser Welt hat er das Regiment und den Vortritt.“(nicht fikitv)

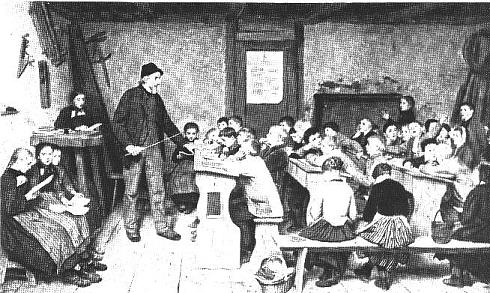

Mit dem Schulaufsichtsgesetz, das am 11. März 1871 erlassen wurde, unterstellte Bismarck zusammen mit seinem Kultusminister Adalbert Falk alle Schulen der staatlichen Aufsicht und drängte damit die evangelische und katholische Kirche aus der Schulinspektion hinaus. Mit diesem Gesetz wurde die geistliche Aufsicht über sämtliche Schule beseitigt. Die Aufsicht über das höhere Schulwesen lag bereits seit 1787 beim Staat, in diesem Bereich vertreten durch das Berliner Oberschulkollegium.

Durch diese Maßnahme von 1872, die als ein Teil des Kulturkampfes, der zwischen Bismarck als Vertreter Preußens und der katholischen Kirche unter Papst Pius IX. in der Zeit zwischen 1871 und 1878 ausgetragen wurde, anzusehen. Als der Kulturkampf 1878 schließlich beigelegt wurde, wurden zahlreiche Gesetze dieser Zeit revidiert, das Schulaufsichtsgesetz war allerdings eines der wenigen Gesetze, das unangetastet blieb.

Mit dem Schulaufsichtsgesetz handelte sich Bismarck die Ablehnung durch die Zentrumspartei und die evangelischen Konservativen Partei in Preußen ein.

Grund für die Verabschiedung des Schualaufsichtsgesetzes war, dass in den Teilen Preußens, in denen die polnischsprachige Bevölkerung dominierte der Unterricht von Geistlichen meist in der Muttersprache der Schüler abgehalten wurde, was zum Unmut Bismarcks führte, da es in seinem Bestreben lag, die deutsche Sprache in ganz Preußen zu verbreiten. Mit dem Gesetz versuchte er nun, die Geistlichen aus dem Unterricht zu verdrängen und damit die polnische Sprache in der Schule einzuschränken. Gleichzeitig fürchte Bismarck den Einfluss der Kirche auf den Staat und versuchte diesen dementsprechend einzugrenzen, sodass das Schulaufsichtsgesetz durchaus auch in diesem Zusammenhang gesehen werden kann, da es nun gelang, den Einfluss der katholischen Kirche bereits an der Wurzel des Volkes einzudämmen und zu kontrollieren.